새롭게 기억될 이름, 켈빈

암페어(A), 켈빈(K), 몰(mol), 칸델라(cd), 미터(m), 킬로그램(kg), 초(s).

국제 기본단위 7개를 살펴보면 단위들의 차이점을 하나 발견할 수 있습니다. 바로 표기가 대문자인 단위와 소문자인 단위가 있는 것인데요. 이 둘을 나누는 기준은 무엇일까요? 쉽게 구분하자면, 대문자로 표기된 단위는 사람의 이름에서 따온 것들입니다.

*단, 부피의 단위인 리터(L)는 소문자로 쓸 경우 숫자 1과 혼동되는 경우가 있어 주로 대문자로 표기합니다. 물론 소문자로 표기한다고 해서, 그것이 틀린 표기법은 아닙니다.

국제 기본단위 중 대문자로 표기되는 단위는 2개. 먼저 소개해드린 전류의 단위 암페어(A)는 프랑스 물리학자 ‘앙페르(Ampere)’의 이름에서, 그리고 오늘 알아볼 온도의 단위 켈빈(K)은 영국의 물리학자 ‘켈빈(Kelvin)’의 이름에서 유래됐습니다. 미터(m), 킬로그램(kg), 초(s) 등 다른 기본단위들은 국제 기본단위가 재정되기 이전부터 일상생활에 사용되며 보완이 되었기 때문에 보편성을 유지하기 위해 인명을 사용하지 않습니다.

*켈빈 경이 작위를 받기 전 본명은 윌리엄 톰슨(William Thomson)입니다.

범위를 국제단위계로 넓힌다면 이름을 남긴 사람은 19명입니다. 힘의 뉴턴(N), 주파수의 헤르츠(Hz), 압력의 파스칼(Pa) 등 우리가 잘 알고 있는 익숙한 이름들입니다. 반대로 말하면 수많은 과학자들 중 단 19명만이 이름을 남겼다고 볼 수 있죠.

여기서 궁금증이 생길 수 있습니다. 단위가 재정의가 될 경우 기존의 이름이 바뀔까요?

정답은 No!

켈빈과 암페어는 기존 정의의 기본적인 규격은 유지한 상태에서 오차 등을 줄이는 보완작업을 하는 것이기 때문에 이름이 바뀌지 않습니다. 만약 기존과 완전히 다른 규격의 새로운 단위가 등장한다면 다른 이름이 부여됩니다.

그렇다면 켈빈은 어떤 부분이 재정의 되는 것일까요? 먼저 기존 켈빈의 정의를 살펴보겠습니다.

“1 켈빈(K)은 물의 삼중점의 열역학적 온도의 1/273.16이다.”

*물의 삼중점이란? 기체와 액체, 고체 상태의 물이 동시에 공존하는 상태

심플하지만 문제점은 있었는데요. 바로 기준이 되는 물질인 ‘물’입니다. 단위를 정의할 때 가장 우선시 되는 기준은 ‘불변성’과 ‘독립성’입니다. 물의 삼중점은 영원히 변하지 않는 불변성을 갖지만, 모든 온도를 대표할 수 있는 물질이 아니었기 때문이죠. 몰(mol)이 기존 탄소를 이용했던 정의에서 벗어나는 것과 같은 맥락입니다.

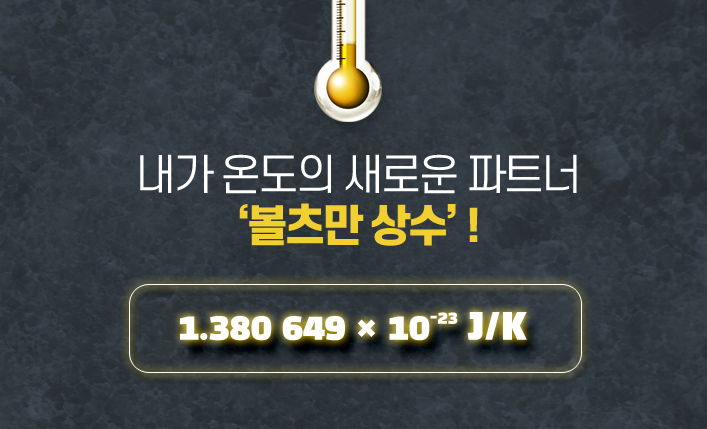

킬로그램(kg)은 플랑크 상수, 몰(mol)은 아보가드로 상수, 암페어(A)는 기본전하량이라는 물리상수를 새롭게 도입했습니다. 물리상수는 특정한 물질에 종속되지 않으며, 동시에 변하지 않는 특징을 가지고 있기 때문이죠. 온도 역시 새로운 물리상수를 이용한 재정의가 진행될 예정이며, 그 주인공은 ‘볼츠만 상수’입니다.

볼츠만 상수는 온도와 물질의 에너지 상태를 연결시켜주는 물리상수입니다. 물의 삼중점에서 볼츠만 상수 값을 정확하게 구한 후, 이를 이용해 온도를 재정의하는 연구를 진행 중입니다. 볼츠만 상수 값은 물의 삼중점에서 계산된 값이기에 이전까지 사용하던 단위와 연속성을 유지하면서도, 보편적 상수로서 독립성까지 갖게 됩니다. 더할 나위 없는 온도의 파트너라고 볼 수 있죠.

현재까지 측정된 가장 정확한 볼츠만 상수 값은 1.380 649 × 10-23 J/K입니다. 이 값을 이용한 새로운 켈빈은 킬로그램, 몰, 암페어와 함께 내년 5월 20일 ‘세계측정의 날’부터 새롭게 정의됩니다.

물론 일상생활에서 느끼는 차이는 거의 없습니다. 차이가 매우 작아서 못 느끼는 점도 있지만, 한편으론 온도를 나타내는데 있어 켈빈을 자주 사용하지 않기 때문이기도 합니다.

우리에게 익숙한 온도의 단위는 ‘셀시우스 온도’와 ‘파렌하이트 온도’가 있습니다. 혹시 처음 들어보셨나요? 다른 이름으로 불러보도록 하겠습니다. 이 둘의 다른 이름은 ‘섭씨온도(℃)’와 ‘화씨온도(℉)’입니다. 아직도 종종 헷갈리는 온도의 단위들이죠.

섭씨온도는 스웨덴의 천문학자이자 물리학자인 안데르스 셀시우스(Anders Celsius)가 1742년 고안한 온도 단위입니다. 물의 어는점을 100, 끓는점을 0으로 두고 그 사이 온도를 100등분 했습니다.

즉 물이 100℃에서 얼고, 0 ℃에서 끓는다는 뜻이었는데요. 이는 셀시우스가 사망한 뒤 프랑스의 장 피에르 크리스틴(Jean Pierre Christin), 스웨덴의 칼 린나에우스(Carolus Linnaeus)를 거쳐 단위가 뒤집히게 되었습니다. 물의 어는점은 0 ℃, 끓는 점은 100 ℃로 말이죠.

문제는 셀시우스 온도가 동양으로 넘어오면서입니다. 중국에서 셀시우스의 이름을 ‘섭이사(攝爾思)’로 표기를 한 것인데요. ‘Mr. Celsius의 온도’가 ‘섭이사씨의 온도’가 된 것이죠. 이를 줄여서 ‘섭씨온도’라고 부른 것입니다. 셀시우스가 살아서 동양에 왔다면 자신이 만든 온도 단위를 모두가 쓰고 있는 모습에 흡족해 했겠지만, 동시에 자신의 이름을 말해도 사람들이 모르는 상황이 발생했을 것입니다.

*섭이수(攝爾修)로 표기했다는 이야기도 있답니다.

이름 때문에 답답해할 사람이 한 명 더 있습니다. 바로 독일의 물리학자 다니엘 가브리엘 파렌하이트(Daniel Gabriel Fahrenheit)입니다. 파렌하이트는 물의 어는점과 끓는점 사이를 180등분했고, 0도도 물이 아닌 소금물이 어는점을 기준으로 했습니다. 파렌하이트 온도에서 물이 어는점은 32℉, 끓는점은 212℉입니다. 그리고 이 온도체계 역시 중국으로 넘어오며 ‘Fahrenheit’가 ‘화륜해(華倫海)’가 되면서 ‘화씨온도’로 불리게 된 것입니다.

물론 켈빈과 셀시우스, 파렌하이트의 업적이 사라진 것은 아닙니다. 이름이 단위로써 기억된다는 것은 온도뿐만 아니라 단위계, 그리고 과학계에 지대한 영향을 끼쳤다는 것을 의미합니다. 켈빈의 재정의를 비롯, 과학기술이 발전하며 새로운 단위가 등장할 가능성도 있습니다. 한국인의 이름이 들어간 단위를 기대해보는 건 어떨까요?

참고문헌 : 별걸 다 재는 단위 이야기(호시다 타다히코 지음)

[출처] 새롭게 기억될 이름, 켈빈|작성자 한국표준과학연구원

'전문 자료' 카테고리의 다른 글

| 새롭게 기억될 단위 명칭, 캘빈(K) (0) | 2018.07.23 |

|---|---|

| 기본단위인 전류(A)의 정의 재탄생 (0) | 2018.06.21 |

| 전류의 단위인 암페어(A)에 대한 국제단위 재정의를 위한 전류표준기 개발 박차 (0) | 2017.12.20 |

| 부피의 기본단위인 "mol" 을 탄소(c)에서 "아보가드로 상수" 로 재정의하다. (0) | 2017.11.29 |

| 7개 SI기본단위 중의 하나인 kg정의가 130년 만에 변경되는 소식 (0) | 2017.10.25 |